颐和云课堂 | 如何掌握琴曲的节奏?是否需要把谱子背下来?

/分类: 云课堂, 琴学 /作者: 太古 颐和徐 樑:“琴”在先秦两汉之文化地位新考

/分类: 古琴文化, 琴学 /作者: 万壑松

中华人民共和国文化和旅游部主管

中国艺术研究院主办

2022年第4期 总第2201期

中国人文社会科学核心期刊

中国人民大学“复印报刊资料”重要转载来源期刊

![]()

“琴”在先秦两汉之文化地位新考

徐 樑

一说起古琴的历史,无论是音乐界还是美学界,往往会动辄追溯至数千年之前。但是,究竟是从什么时候开始,古琴才得以在中国文化中成为一种特殊的乐器?刘成纪先生曾提出过两个重要的观察:第一,先秦两汉时期,士人与琴的关系逐渐加强;第二,古琴艺术价值体系的确立和完备完成于汉代 [1]。应该说这两个观察相当独到,魏晋以后大量的琴论确实都会追溯到先秦两汉时期的文献与传说,能够体现士人修养的琴风(俗称“文人琴”)在后世的琴论中也确实被推崇为古琴艺术的正统。但是,为什么“琴”会比其他乐器更能获得士人的特别青睐?“琴”在先秦两汉时期真的已经成为一种文化内涵深厚的特殊乐器了吗?征诸文献,这些问题仍然有进一步加以考察的必要。

宋万鸣、梅强|琴曲《捣衣》作者潘庭坚再考

/分类: 古琴文化, 琴学 /作者: 万壑松琴曲《捣衣》作者潘庭坚再考

宋万鸣、梅强

著名琴曲《捣衣》见诸明《风宣玄品》以来二十余种琴谱,流传至今。一般认为作者为“唐潘庭坚”,其说盖本于明杨抡《太古遗音•捣衣》解题所云“斯曲乃唐人潘廷坚所作”。然纵观有唐一代文献,未见与之相关的材料,杨抡之说为琴史留下一桩公案。严晓星曾撰《< 捣衣 > 作者潘庭坚考》辨析之,认为史籍可考之“潘庭坚”有南宋潘牥(字庭坚)、元末明初潘庭坚(字叔闻)两人,此曲作者最有可能是后者。严先生发现了杨抡之误,可谓目光敏锐。不过《捣衣》曲作者究竟为谁,本文有一点不同的看法。

首先,严晓星否定南宋潘牥(庭坚)的主要根据是“找不到他与琴有关的丝毫线索”。事实上,潘牥与琴的关联在文学史料中却有不少。潘牥字庭坚,号紫岩(见南宋黄升《中兴以来绝妙词选》卷九、南宋周密《齐东野语》卷四、明杨慎《词品》卷五等),故而宋人亦称之“潘紫岩”,如南宋赵闻礼辑《阳春白雪》卷六《乌夜啼》署“潘紫岩”(小注“牥庭坚”)。潘牥之诗文集亦题“紫岩集”(见清厉鹗《宋诗纪事》卷六十五《潘牥》)。与潘牥同时的刘克庄尝辑《千家诗选》,卷十七《器用门》即选录了潘紫岩所作三首《琴》诗,其一曰:“只是寻常操,传来便不同。初疑声已尽,旋觉曲方中。清碎如章草,和平似国风。自从今夕听,吾耳一生聋。”其二曰:“操高不救西山死,瓢饮空称陋巷贤。二调只堪弹我听,不消举此贵人前。”其三曰:“道人清夜理瑶琴,爱学啼乌啭羽音。莫把世人工拙论,世人弹耳不弹心。”同书卷五《气候门》录有潘紫岩七律《喜晴》,颈联云:“扫石安排朝晒药,约僧准备晚听琴。”此外,宋元之际刘瑄《诗苑众芳》录有署名潘牥的《雪中听绵州邓道士琴》:“黄冠家万里,忽此动瑶琴。岁暮多风雪,天涯少信音。凄凉当日事,寂寞此时心。我醉君休去,蒲团共夜深。”从其诗文中体现的对琴境的理解、对琴曲的熟稔(“爱学啼乌啭羽音”化用羽音之《乌夜啼》),以及听琴之事的寻常来看,潘牥非但不是与琴毫无关联,而且是于琴修养颇高。这比起仅根据元末明初潘庭坚(叔闻)曾为富阳教谕,“孔门的礼乐制度自然不会不懂”,“而琴,在文庙演乐里,又是那么一个不可或缺的乐器”这样的推断来说,似乎要切实得多。

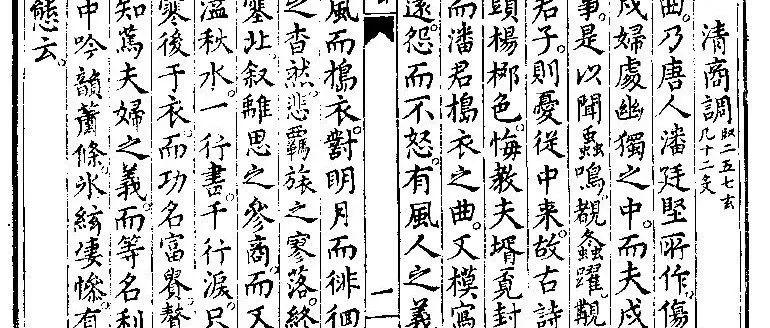

更为重要的是,潘牥确有题为《捣衣曲》之作。南宋时期上饶名儒赵蕃(号章泉)、韩淲(号涧泉)选唐人七言绝句 101 首编为《唐诗选》五卷,谢枋得为之作注,此即流行于宋元的《注解章泉涧泉二先生选唐诗》。谢注每有胜义,且常引时贤之作与选诗互相发明,如注《乌衣巷》引叶适之《晋元帝庙记》,注《春晚游鹤林寺》引辛弃疾之《摸鱼儿》词等。该书卷二注王昌龄《闺怨》时云:“又不若潘廷坚《捣衣曲》,志趣高远与此诗异矣。‘捣衣捣衣复捣衣,捣到更深月落时。臂弱不胜砧杵重,心忙惟恐捣声迟。妾身不是商人妻,商人射利东复西。妾身不是荡子妇,寂寞空房为谁守。妾夫为国戍边头,黄金锁甲跨紫骝。从渠一去三十秋,死当庙食生封侯。如此别离犹不恶,年年为君捣衣与君著。”“廷”可通“庭”(假借,朱骏声《说文通训定声•鼎部》),“潘廷坚”即“潘庭坚”。谢氏以理学立身,生当宋末国仇家恨之际,恒念救亡图存,其注诗也多体现出他洗濯淬砺之耿耿志节。相较于唐代闺怨诗,潘牥《捣衣曲》飒爽豪迈,格调高昂,鼓励征人平边立功,有一去不返之决绝,是以谢氏尤其推崇。

南宋周密《齐东野语》卷四谓潘牥“尤长于古乐府”,惜乎传世不多,此《捣衣曲》即赖谢注乃得传世。谢注一直到明中叶犹有较大影响,明杨慎《绝句衍义序》云:“谢叠山注章泉、涧泉所选唐诗百绝,敷衍明畅,多得作者之意,艺苑珍之。”潘牥《捣衣曲》也由此流传开来。明单宇《菊坡丛话》卷二十二:“潘廷坚作《捣衣曲》……谢叠山云志趣高远,异于众作”,完全是因袭谢注。以其“异于众作”的典型性,潘牥《捣衣曲》在众多闺怨诗中脱颖而出,其辞也被吸收进琴曲歌词中,《风宣玄品》卷四《捣衣》曲无论曲名还是歌词全同潘牥诗。《风宣玄品》是今见最早收录《捣衣》的琴谱。

而到了杨抡《太古遗音•捣衣》,“潘廷坚”不仅成了“唐人”,琴曲歌词内容也扩充为十二段。不过从末两段对原诗的因袭,以及杨抡解题谓斯曲“志趣高远”云云,可见其母本正是《注解章泉涧泉二先生选唐诗》所引潘牥《捣衣曲》。以杨抡为代表的“琴歌派”时有对前人辞章作扩充处理的做法,最典型者即同书之《阳关操》与《阳关三叠》。《太古遗音•捣衣》扩充之词,则又落入唐人闺怨诗之窠臼,承其悲苦之基调,措词及意象俗套,如“忆别时,经几度寒暑,心独苦”“天涯何处觅形踪,令我悔恨无穷”,直白显露,与解题“有风人之义”殊不合,更与“志趣高远”无涉。更有甚者,潘牥原诗是以闺中口吻鼓励征人建功立业,因有“从渠一去三十秋,死当庙食生封侯”之句,杨抡《太古遗音•捣衣》第十二段保留了原句,而解题却说“盖惟知笃夫妇之义,而等名利如土梗矣”,出现这种矛盾正是琴曲歌词杂糅了潘牥原诗及时人敷衍之作的结果。杨抡《太古遗音》在明中后期影响极大,此后《乐仙琴谱》《琴苑心传全编》《蕉庵琴谱》《枯木禅琴谱》等所收《捣衣》皆沿袭杨抡解题,此误遂延至今。之所以误宋为唐,私意以为严晓星所云“‘捣衣’又是唐人诗文中一再出现的意象,歌之咏之,竟无餍足,给读者的印象太深刻了。后人看到名为‘捣衣’的琴曲,随手标作者为‘唐人’,当出‘想当然耳’”是成立的。只是对于明人来说,宋人潘牥较之本朝功勋且主持过会试的潘庭坚(叔闻),恐怕更加陌生一些。

那么我们能否就此说南宋潘牥即琴曲《捣衣》的作者?恐怕还是不能。琴曲创作过程具有一定复杂性,尤其明清两代的琴歌,带有中国民间音乐两大特点,即集体性与变异性,作者实难确定。此外,在讨论琴曲来源时,也应当区分歌词母本与曲调本身来源两个层次。从今人打谱的《捣衣》曲调来看,严晓星附记所引琴家李枫的意见大抵是不错的,是以清戴长庚《律话》下卷《捣衣释》才会有“此操作法与他曲异,大约潘廷坚用古法制曲,不用唐人之律,而于宋人之律更远矣”之论。只是戴长庚所认为的“古法”,仍不免托古心理,实际上其曲乃民间小调套在以潘牥《捣衣曲》为基础创制的新词之上。至此,我们只能说琴曲《捣衣》的母本与南宋潘牥《捣衣曲》诗有关,却不好说潘牥就是《捣衣》曲的作者。

最后值得一提的是近人夏莲居对此曲的阐发,一改杨抡《太古遗音》以来“伤闺怨也”之说,而云:“虽多凄清之音,颇具悲壮之气,毫无儿女情长、英雄气短之态。故知前人制曲、命名,用意良深。若仅以捣衣为名,则囫囵吞枣,实难得其要领”。今天通行本《捣衣》曲的确很难听出其中有“伤闺怨”之意,这大概也和琴曲糅合了太多元素有关,这就是琴曲传承中的变异性。夏氏此论主要得之于曲调本身,恐怕也因读过琴曲歌词中所保留的潘牥《捣衣曲》之句,觉其异于传统之捣衣诗。夏莲居所论与潘牥原诗之意有着某种程度的暗合,其可说是潘牥的异代知音了。

原载《艺术探索》2022年第1期

《捣衣》作者潘庭坚考

严晓星

一

《捣衣》一曲,初见于明代中期《风宣玄品》(1),复见于略后的杨抡《太古遗音》,前者未标出作者,后者则谓“斯曲乃唐人潘廷坚所作”(2)。其后四百余年间,有二十多种琴谱收录此曲,虽然存在同题异曲的现象,但它们表达的主题基本一致,倘若提到作者,也多半说是“潘庭坚”或“潘廷坚”(3)。

潘庭坚何许人也?唐代文献里并没有这样一个人物,后世关于唐代的记载里也没有——除了琴谱。然而,查阜西先生在《中国古代音乐名作讲稿(古琴部分解说提纲)》中转述了杨抡《太古遗音》的《捣衣》解题后说:

但潘庭坚的原诗只有六句五言诗,只其中“万户”两字带有反战情绪,杨抡此曲另有新词,有意地把“万户”两字去掉,使得“反战”的思想被冲淡了。(4)

《风宣玄品》、杨抡《太古遗音》中的《捣衣》,都是有词的琴歌,与今时流传极广的同名纯器乐曲不同,所以查阜西讲到“新词”云云。但“潘庭坚的原诗”从何而来,百思不得其解。唐诗中,有“万户”两字、反战情绪,与“捣衣”相关的“六句五言诗”,似乎只有李白的《子夜吴歌》第三首了:

长安一片月,万户捣衣声。秋风吹不尽,总是玉关情。良人平胡虏,何时罢远征?(5)

有没有可能是查阜西一时失误?待考。

或问:古代琴曲,好托为更古之人的创作,《捣衣》会不会也是这般的例子?古谱中所列的曲作者,只有少量可信,绝大多数无法令人信服,这是事实。试想,黄帝、周文王、师旷、孔子、屈原、柳宗元……凭着常识就可以知道他们不可能是十五世纪以后才出现的那些曲谱的作者。而“唐人潘廷坚”,一个名不见经传的人物,谁会把作品伪托给他呢?

但“潘庭坚”或作“潘廷坚”,历史上是实有其人的,却远不是在唐代。

二

南宋的潘庭坚,《宋史》有传,云:

潘牥字庭坚,福州闽人。端平二年策进士,牥对曰:“陛下承休上帝,皈德匹夫,何异为人子孙,身荷父母劬劳之赐,乃指豪奴悍婢为恩私之地。欲父母无怒,不可得也。”又曰:“陛下手足之爱,生荣死哀,反不得视士庶人。此如一门之内,骨肉之间未能亲睦,是以僮仆疾视,邻里生侮。宜厚东海之恩,裂淮南之土,以致人和。”时对者数百人,庭坚语最直。

会殿中侍御史蒋岘劾方大琮、刘克庄、王迈前倡异论,并诬牥姓同逆贼,策语不顺,请皆论以汉法。牥调镇南军节度推官、衢州推官,历浙西提举常平司。迁太学正,旬日,出通判潭州。日食,应诏上封事曰:“熙宁初元日食,诏郡县掩骼,著为令。故王一抔浅土,其为暴骸亦大矣。请以王礼改葬。”又移书丞相游佀申言之,佀心善其言,方将收用之,而牥卒。(6)

这位潘庭坚还是位传奇人物,周密《齐东野语》卷四“潘庭坚王实之”条:

……同时富沙人紫岩潘牥庭坚,亦以豪侠闻,与实之不相下。庭坚初名公筠,后以诏岁乞灵南台神,梦有持方牛首与之,遂易名为牥。殿试第三人,跌宕不羁,傲侮一世。为福建帅司机宜文字日,醉骑黄犊,歌《离骚》于市,人以为仙。尝约同社友剧饮于南雪亭梅花下,衣皆白。既而尽去宽衣,脱帽呼啸。酒酣客散,则衣间各浓墨大书一诗于上矣。众皆不能堪。

居无何,同社复置酒瀑泉亭。行令曰:“有能以瀑泉灌顶,而吟不绝口者,众拜之。”庭坚被酒豪甚,竟脱巾髽髻,裸立流泉之冲,且高唱《濯缨》之章。众因谬为惊叹,罗拜以为不可及,且举诗禅问答以困之,潘气略不慑,应对如流,然寒气已深入经络间矣。归即卧病而殂。既不得年,又以戏笑作孽,不自贵重,闻者惜之。

庭坚才高气劲,读书五行俱下,终身不忘。作文未尝视草,尤长于古乐府。年六、七岁时,尝和人诗云:“竹才生便直,梅到死犹香。”识者已知其不永。其论巴陵一疏,至今人能诵之,以此终身坎坛焉。刘潜夫志其墓云:“公论如元气兮,入人之肝脾。有一时之荣辱兮,有千载之是非。昔在有周兮,观孟津之师。于扣马之谏兮,曰抉而去之。彼八百国之同兮,不能止一士之异。呜呼!此所谓世教兮,所谓民彝。”正谓此也。

余少侍先君子,皆尝识之,转眼今五十年矣。(7)

南宋王应麟《困学纪闻》(8)、元陆友仁《吴中旧事》(9)也有关于他的零星记载,但找不到他与琴有关的丝毫线索。《捣衣》是他作的可能性很小。

三

元末明初,有另一位潘庭坚。《明史·列传·范常》附潘庭坚传:

潘庭坚,字叔闻,当涂人。元末为富阳教谕,谢去。太祖驻太平,以陶安荐,征庭坚为帅府教授,慎密谦约,为太祖所称。下集庆,擢中书省博士。婺州下,改为金华府,以庭坚同知府事。时上游诸郡次第平定,择儒臣抚绥之,先后用陶安、汪广洋于江西,而庭坚与王恺守浙东。太祖为吴王,设翰林院,与安同召为学士,而庭坚已老,遂告归。洪武四年复召至,主会试。

子黼,字章甫,有文名,官至江西按察使。会修律令,留为议律官。书成,卒。黼谨饬类父,而文采清雅过之。父子皆以乡校显,时以为荣。(10)

明中期廖道南有《翰林院侍讲学士潘廷坚》(11),内容出入不大,可见潘庭坚生平大抵如此。而推荐潘庭坚入幕的陶安写有《送教谕潘君序》(12),以潘氏的同门兼密友写潘氏事,最值得重视。可惜的是,这篇不足五百字的序,主要写的是潘庭坚的家学与出任富阳教谕的始末,也没有写到他与琴的直接关联。

但既然潘庭坚曾为“教谕”,孔门的礼乐制度自然不会不懂。《送教谕潘君序》说他“初仕富阳教谕,脩广庙学,文教焕兴”,那么文庙演乐,总还是在行的吧?而琴,在文庙演乐里,又是那么一个不可或缺的乐器。

此外,陶安有《寄潘章甫二首》诗,其一云:

每怀文学掾,绝类玉堂仙。家有双峰记,书经五世传。风摇秋案烛,露洗晓池莲。古卷存庐舍,无时不诵弦。(13)

“无时不诵弦”,正是典型的孔门乐教。潘章甫(黼)应该是会奏琴的。他的父亲潘庭坚是不是也如此,没有直接材料可以证明,但要说一无所知,也不可能。

由此可见,潘庭坚对琴,最低限度是熟悉和了解的,而会奏琴的可能性也很大。当然,即使他善于奏琴,也不能证明《捣衣》就必定出自其手,但《捣衣》作者如果是他,肯定比所谓“唐人潘庭(廷)坚”要可靠得多,更有说服力。

倘若如此,对明人来说,“本朝”、“国朝”的潘庭坚,为什么成为“唐人”?大约是他大半生处在元末乱世,明初即已去世,声名不彰,百余年后更是知者鲜矣。而“捣衣”,又是唐人诗文中一再出现的意象,歌之咏之,竟无餍足,给读者的印象太深刻了。后人看到名为“捣衣”的琴曲,随手标作者为“唐人”,当出“想当然耳”。

而元末汉人对蒙元的战争,实有民族解放的性质,这大约是“平胡虏”这一群体感情得以发酵、琴曲《捣衣》被创作出来的时代背景。这也就可以理解,为什么杨抡《太古遗音》在此曲的解题中,固然说它是“伤闺怨也”,却更强调“志趣高远,怨而不怒,有风人之义焉”(14),直到近代的《梅庵琴谱》,还说它“慷慨激昂,盖兼儿女英雄之情而不失其正”(15)。若谓这也是一种“想当然耳”,也算事出有因罢。

戊子芒种后一日

附记:

本文初稿既成,就教于台北琴家李枫女士,她回复说:“弹此曲,全是花鼓歌调子。依我弹琴的经验,无论指法及旋律皆不似唐曲,既然出现在明,我想应归类在明曲,与唐无关……的确应是明人作品,而且是民歌改编的。”这是从琴曲本身的音乐表现得出的证据,似乎颇可为《捣衣》为明初潘庭坚所作之说增添几分说服力,故录之于此,并向李枫女士致谢。戊子五月初十日。

又,1956年,音乐家舒模评徐立孙先生演奏的《捣衣》“曲调本身很近似西北一带的民歌,因此使人很易理解而感亲切”(《感人的民族器乐演奏》,载《文艺报》1956年第17期)。西北的陕西、甘肃等地也是花鼓歌流传的地域,也许舒模想起的正是花鼓歌的曲调。戊子六月廿八日。

原刊《书品》2010年第6辑

(1)[明]朱厚爝辑订:《风宣玄品》卷四,载文化部文学艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编:《琴曲集成》第二册,北京:中华书局,1980年11月,第150页。按:此处题作“捣衣曲”。

(2)[明]杨抡辑订:《太古遗音》,载文化部文学艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编:《琴曲集成》第七册,北京:中华书局,1981年3月,第129页。

(3)据查阜西:《存见有谱古琴曲总表》,载查阜西编纂:《存见古琴曲谱辑览》,文化艺术出版社,2007年3月,总第15-16页。

(4)黄旭东等编:《查阜西琴学文萃》,杭州:中国美术学院出版社,1995年8月,第542页。

(5)瞿蜕园等校注:《李白集校注》卷六,上海:上海古籍出版社,2007年9月,第452页。

(6)[元]脱脱等撰:《宋史》第三六册,卷四二五,北京:中华书局,1990年12月,第12671页。

(7)[宋]周密撰:《齐东野语》,北京:中华书局,1983年11月,第70-71页。

(8)[宋]王应麟撰:《困学纪闻》(全校本)卷十八,上海:上海古籍出版社,2008年12月,第2000页。所记为:“潘庭坚《题岳麓寺道乡台》曰:坡仙不谪黄,黄应无雪堂。道乡不如新,此台无道乡。青山非其人,山灵能颉颃。一落名胜手,境与人俱香。悲吟倚空寂,临眺生慨慷。道乡不可作,承君不可忘。”

(9)[元]高德基、陆友仁等撰:《平江记事 吴中旧事 淞故述 吴乘窃笔》,上海:商务印书馆,1939年12月,第5页。按:本书每种单独编页。陆友仁称:“余每登姑苏台,读潘庭坚柱间洞仙歌,辄徘徊不忍去。”

(10)[清]张廷玉等撰:《明史》第十三册,卷一三五,北京:中华书局,1974年4月,第3918页。

(11)[明]廖道南撰:《殿阁词林记》卷四,载余来明,潘金英校点:《翰林掌故五种》,武汉:武汉大学出版社,2009年8月,第139页。

(12)[明]陶安撰:《陶学士集》卷十三,载[清]纪昀主编:《四库全书》第1225册,上海:上海古籍出版社,1987年6月,影印文渊阁本,第736页。

(13)[明]陶安撰:《陶学士集》卷三,载[清]纪昀主编:《四库全书》第1225册,上海:上海古籍出版社,1987年6月,影印文渊阁本,第616页。

(14)[明]杨抡辑订:《太古遗音》,载文化部文学艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编:《琴曲集成》第七册,北京:中华书局,1981年3月,第129页。

(15)中国音乐家协会江苏分会筹委会编:《梅庵琴谱》卷中,南京:江苏文艺出版社,1959年10月,第二七叶。按:本书每卷单独编叶。

又记:

大约在二〇一四年,友人告知,有位外国琴人有与本文类似的观点,怀疑我有剽窃行为。友人答复说:“严晓星是不会剽窃的。”非常感谢她的信任。本文写于二〇〇八年六月,一写完就发给台北琴家李枫女士请教,电邮尚在,可以为证。那位外国琴人的观点,倒可能在此之后。不过殊途同归,终是乐事,记之聊备他日一笑云尔。

二〇一八年四月十一日

二〇二〇年最后一日凌晨,得重庆梅强先生出示他写的未刊文稿《琴曲〈捣衣〉作者潘庭坚再考》,非常感谢他对拙文的补正。抛砖引玉,此之谓也。在征得同意后,将他的文章附在这里,供读者参考。

二〇二〇年十二月三十一日

他42岁才开始学琴,桃李满园,您认为多大年龄学琴晚?

/分类: 古琴文化, 琴学 /作者: 万壑松您可能没有听过“杨时百”,但您一定有听过“杨宗稷”。

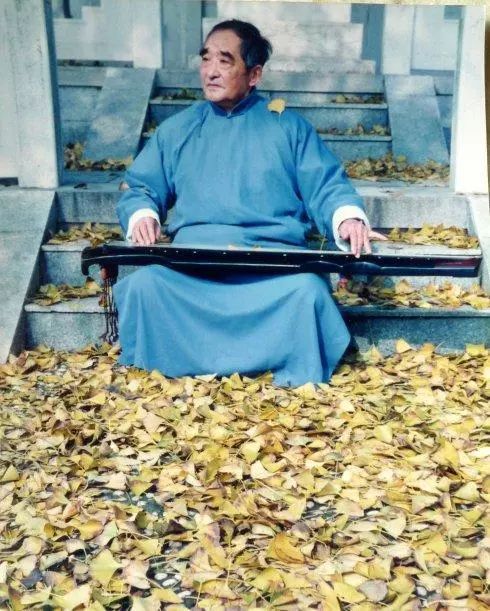

杨宗稷(1863-1932),字时百,自号”九嶷山人”。他是近代琴学大师,创建了古琴重要门派——”九嶷派”。而现代著名古琴大师管平湖先生就是其弟子。

古时流传的伯牙子期的故事,致使他尤为酷爱古琴,他42岁时,在京认识了清末著名古琴大师黄勉之,遂拜师之。

学琴之余,他购买大量古琴谱,对其深入专研,他觉得古谱的指法及韵律标注不够清晰、确切,导致很多弹法都是大家根据自己的理解弹奏,很难演奏出古时的韵味。后来他开始整理大量琴谱并广收古琴典籍进行整理勘误,用了21年的时间,写成了《琴学丛书》。

《琴学丛书》共两函四十三卷十四册,其中计有琴粹四卷、琴话四卷、琴谱三卷、琴学随笔二卷、琴余漫录二卷、琴镜九卷、琴镜补二卷、琴瑟合谱三卷,琴学问答等一卷、藏琴录一卷。

后又整理琴瑟新语四卷、琴镜续问卷、琴镜释疑一卷、 幽兰和声一卷、及声律通考详节一卷。

杨时百先生不仅研习琴技、琴谱,还研究修复古琴,他将有缺陷的古琴进行破腹修理,直至复原满意为止。

1917年,他在京开办了“九嶷琴社“,挂牌办学教琴,此后在琴史上赫赫有名的“九嶷派“因此得名。

(杨时百 书法)

杨时百弹琴技巧之佳,引来诸多社会名流学琴,1922年2月北京大学请他去教授古琴并作表演,于同年7月山西省长阎锡山(百川)也请去山西一游,并欣赏时百的古琴艺术。

此后也证明黄先生眼光独到,杨宗稷不但能继承黄老先生之精髓,还能发扬己之长。先生40余岁学琴,依然有一番成就,在于对古琴的热情,在于对古琴的执着。

所以,学琴,与年龄无关,只要您喜爱古琴,什么时候学琴都不算晚!

《近世古琴逸话》增订本出版(附新、旧两版序跋)

/分类: 古琴文化, 琴学 /作者: 万壑松

《近世古琴逸话》增订本,严晓星著,

后浪·北京联合出版公司,2022年4月。

全彩,精装,390页,118元。

即日起当当、京东均已上架。

简介

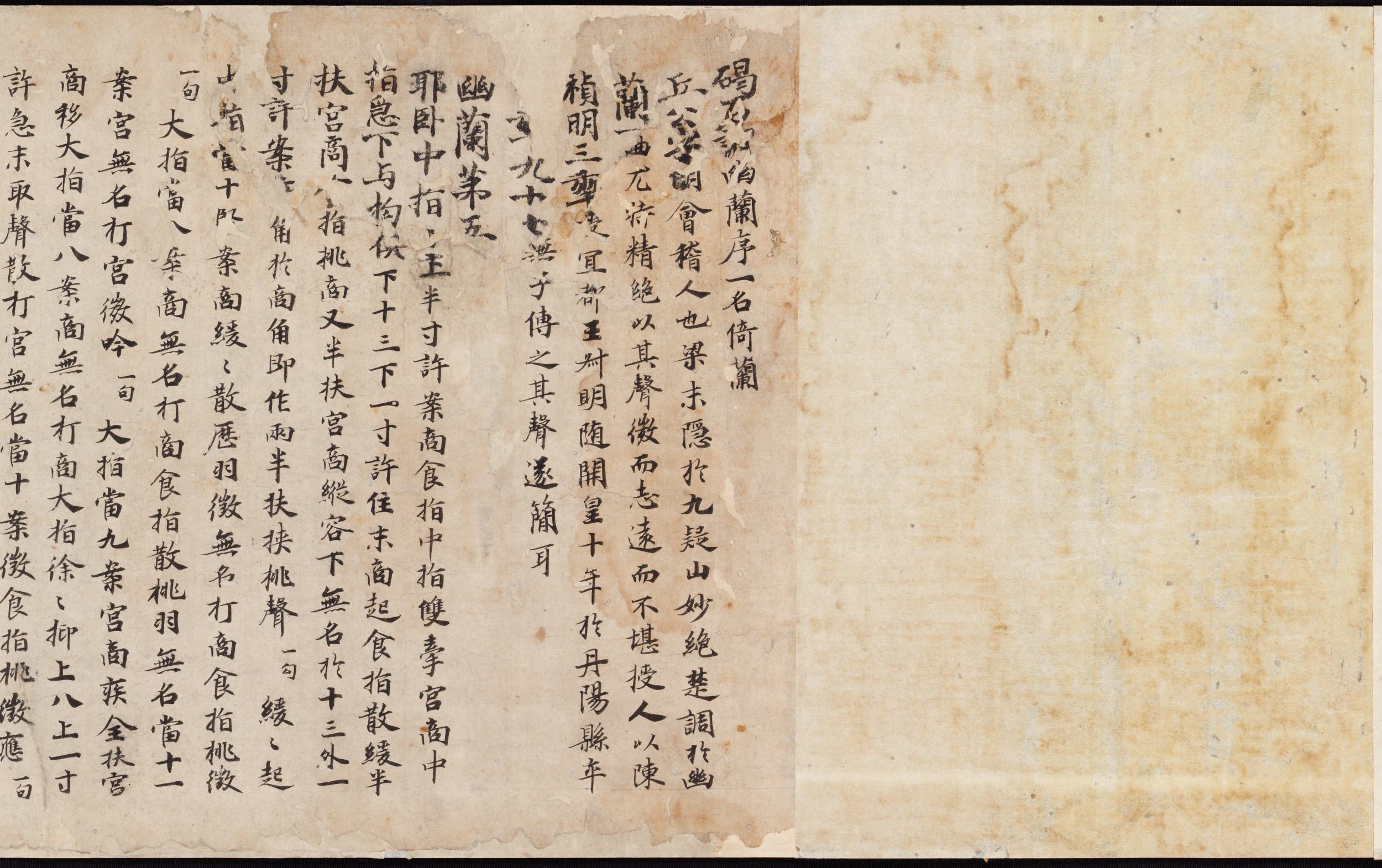

从十九世纪八十年代《碣石调·幽兰》回归中土,到二十世纪末的两个甲子之间,古琴艺术在时代大潮中,面临着千年未有之大变局。这也是与当代古琴界血脉相连、为所有琴人所熟悉的历史阶段。本书的一百篇掌故,讲述的就是这一百二十年间琴坛的轶闻趣事,涉及琴坛前辈百馀位,选配珍贵历史图片近三百幅。通过这些文字和图像重温历史的同时,力求开阔眼界、慰藉心灵。

本书初版是古琴研究学者严晓星先生最畅销的古琴通俗读物。本次增订再版,增补七篇文字,改写、扩写多处,修订错误三十余处。整体增加四分之一的篇幅,近三万字,内容更为充实、准确。收录图片近三百张,不乏首次面世或较为罕见的珍秘图片。全彩印刷,尽量充分还原图片信息。增加古琴、琴曲索引,并单列图片目录,为快速翻检提供便利。

已故著名古琴家成公亮先生为本书旧版作序,曾称赞本书“以严谨的态度、通俗的笔法”写成,“既是爱琴者的谈资,也为今日的琴人提供了近现代琴史研究的诸多线索”。古琴家黄树志为本书增订本作序,亦肯定此书将在未来成为琴史纂修的“必资之史料”。著名导演郭宝昌、古琴家龚一、掌故家赵珩、艺术家陈丹青、学者扬之水等众多师友也倾情推荐本书,徐俊先生特为本书题写书名。

增订版序

黄树志

我国史乘之学虽然发达,但流传至今已经三千年的古琴,竟然要到北宋方有朱长文写出的第一部《琴史》,晚至民国周庆云才有补遗与延续《琴史》的《琴史补》与《琴史续》;在第一部琴史出现了九百年后,上世纪八十年代才有一部新体裁的琴史出现,就是许健的《琴史初编》。可知古琴通史的难写,一来材料缺乏,历来绝大部分琴人只将琴作为修身养性之器,少有人替弹琴人以琴家身份立传,故查阜西编写的《历代琴人传》,大部分材料都来自方志与笔记;二来琴学牵涉范围既专且广,举凡琴史、琴乐、琴论、琴器、琴律、琴艺等等,无所不包,每一范畴还可细分不同专题,一部琴史不能不涵盖各个范畴,所以《琴史初编》修订后的《琴史新编》,离一部全面的琴史还有一段距离;三来写历史的人还要具备史才、史识与史德。故此要写一部如《史记》般全面的纪传体或《资治通鉴》般详尽的编年体《琴史》,谈何容易。

写琴史毕竟是一件严肃之事,近世断代琴史陆续出现,如饶宗颐之《宋季金元琴史考述》出,后来者多仿效之,然此终是专史,对研究琴学的人来说,可谓填补了琴史上的空白,但对一般读者来说,未免趣味索然。近年能在枯燥的专史之外另辟蹊径,除了提供古琴爱好者知识,还能使一般读者喜欢阅读,因而对古琴产生兴趣与认识的,可数严晓星所著的《近世古琴逸话》。此书在八年之间,出了两种版本,印数竟达两万有奇,好评如潮,在古琴著作中可谓异数。作者以传统笔记掌故形式着笔,在一百多位近代琴人写影中,读者可以感受到三千年古琴文化流传至今,令人趣味盎然的琴人风貌,一脉相传。传统笔记属于小说家言,不少出于街谈巷议,道听途说。但这本古琴逸话,都是言之有据,不但将书中有关人物小传附于篇末,便于读者理解内容外,还注明了每篇依据之文献。书末更列出全书的参考书目与版权信息,所以此书作为趣味掌故读物外,还可以视之为严肃之琴史著作。

我与晓星通信多年,只知他是一位态度诚恳、识见甚高的学者,二〇一五年五月在山东的古琴会议上始与他初次见面。他朴实无华,所言皆及琴学琴事,我们一见如故,成为忘年之交。会后同游泰山,他说可以尝试在泰山寻找一下古琴相关之石刻,泰山方圆四百多平方公里,高一千五百多米,有石刻一千八百多件,我心想就是真的有,短短半日游何能遇上。岂知在离玉皇顶不远时,走在前面的晓星回头喊道:“找到了!找到了!”在他引领之下,就在石阶旁几米处的松树后面,有一及人高的红字石刻,在“青云可接”四大字下,刻有“民国乙丑后/四月望日同/邑人徐芝孙/暨其夫人云/卿在此观浴/日古棠朱振名志”几行小字。他实时给我们解释,徐芝孙与赵云卿是一对琴坛伉俪,且有其籍贯,因而肯定他们的身份。别后不久,就收到他洋洋洒洒数千言的考据文章《山川长留鸾凤辉——泰山琴人石刻访读记》,内容翔实,考证严谨,情理兼备,读之令人动容。原来他平日读书都将琴人琴事掌故藏于胸臆,发现新材料便可以融会贯通,信手拈来,就是文章。难怪此书之后,《梅庵琴人传》《条畅小集》《七弦古意:古琴历史与文献丛考》《民国古琴随笔集》与《上海图书馆藏古琴文献珍萃·稿钞校本》诸书,或编或著,陆续出版,体裁每有新意,却都离不开琴学考证,可见其用功之深。

最近晓星将《近世古琴逸话》增订,或修正,或改写,或增加篇章,使全书改动与新增者多达三成,图片竟然三倍于原来。将会给读者带来更多令人回味的琴人逸事。我国最早的掌故笔记《世说新语》所载事迹多为后世史书采纳,他日新琴史成书时,晓星此书将为必资之史料矣。

戊戌仲春黄树志序于恕之斋

初版序

成公亮

近日严晓星先生寄来《近世古琴逸话》书稿一叠,略微翻阅几篇,就被书中一则则小故事所吸引,或发笑,或感慨,或沉思……虽都篇幅短小,却从侧面衬映出前辈琴人的风貌、艺术品位以至气节。从黄勉之、叶诗梦、杨时百、王燕卿到查阜西、管平湖、吴景略、张子谦……这些当代弹琴人熟悉的名字和故事,我们多少知道一些,可书稿中却收集到许多我们并不知道的趣闻逸事,丰富多彩,大开眼界,特别是谭嗣同、梅兰芳这些人亦与古琴有关,就更让人充满着好奇和期待了。

记得五十多年前,我将要从上海音乐学院附中古琴专业毕业,张子谦老师对我说:“你还学不学古琴?还学古琴的话,你不要跟我学了,我最大的曲子都教你了,你到北京去跟吴景略先生学吧。”那时我热衷于理论作曲,到大学就改专业了。“文革”和“文革”之后的漫长岁月,我虽在北京、济南等地工作,却总还有机会去上海,去上海就住在他家里,便有了和老师长谈的机会,又看见他那瘦小身躯和那双奇特的大手,听他无所顾忌地谈话,感知他那宽博的知识和胸襟。他和他的琴友们生活在那复杂混乱的社会,却真诚地面对周围的人和自己的内心,对古琴有着真心的爱和社会历史的责任感。那时,古琴是沾不上功利的,爱琴的人的心是单纯和清洁的,人与琴是一体的……琴坛前辈给我们留下的不仅仅是古琴的音乐。

岁月的书翻过一页又一页,我这一代弹琴人已经步入老年,书稿里的前辈几乎都已不在人世,而他们的人格胸怀,他们的一件件往事,却常常在我们的脑海中历历而过……

古人弹琴至近代人弹琴,他们的弹琴目的、审美已经有所不同。而近代人弹琴与当代人弹琴,其弹琴目的、审美取向差距就更大了,这是艺术历史上不可避免的规律,却也是今人在弹琴这一艺术活动中必须慎重对待和思考的事情。变化是必然的,没有人能百分之百保持“原汁原味”的艺术和艺术活动的目的;而差距过大,必然丢失传统艺术中原初的精神、基本的内在的质地和德性。在当今可谓“热火朝天”的古琴潮中,显现的名利追求和种种商业化政治化怪现象,种种庸俗不堪的“丑闻”,并非“趣闻逸事”,这时,我们重温一下传统的,或者是接近传统精神的“琴事”,不无益处。

严晓星先生近琴却并不弹琴,这就使得他有相对客观的观察力;他年轻却有着一定的国学功底,这又使得他在写作的方法、角度和观念上比只接受现代教育的年轻人条件优越。查阅收集资料既是他写作的基础,也是他的兴趣。他东奔西走,乐于此道,一旦见有疑问或者线索断开,他一定另辟通路继续寻找,不得结果不罢休。这样,下笔时就游刃有馀了。他勤于思考、勤于动笔,这几年,大量的近现代琴史文稿就是他辛勤劳作的成果。他以严谨的态度、通俗的笔法写《近世古琴逸话》,同时又收集到许多珍贵的图片资料,使得这些掌故小品既是爱琴者的谈资,也为今日的琴人提供了近现代琴史研究的诸多线索。对许多想了解古琴历史与文化的读者来说,不妨将这本图文并茂的小书作为一个试探的窗口;而对于弹琴和学琴的人来说,抚琴之馀,翻阅几页《近世古琴逸话》,悠然神会,不亦乐乎?

二〇〇八年十一月三日成公亮于南京艺术学院寓所

初版跋

少年时爱读野史笔记,爱读掌故小品,流连的无非是故事妙趣横生,文字自然隽永。如今得了闲暇偶尔回想,却觉得那些故事即使靠得住,难免也有以辞害意的地方。所以动笔写这第一本古琴界的掌故,首先想到的便是求真求实——幸好那些真实存在过的人和事是那么有趣,足可以抵消文字的粗糙。

可《红楼梦》早说了:“假作真时真亦假,无为有处有还无。”真假、有无,有时候的确不易看得分明。郭平兄写《古琴丛谈》,在自序里就记录了一个广为流传的故事:张子谦先生晚年时,姚丙炎先生已经故去。一次他听姚丙炎先生的哲嗣姚公白弹琴,忽然离席,走到窗前啜泣。姚公白不知出了什么事,急忙趋前问候,这时就听见张子谦说:“你的琴是多么像你的父亲啊!”

据熟悉张子谦的人说,张先生的个性不是这样的。而当事人姚公白先生就更直接了,他说,并无其事。可张子谦、姚丙炎两位先生情深义重,那是不会假的。人们也正是知道他们之间有这样的感情,才将自己的理想寄托其中,才那么乐于传播的。从这个意义上说,真和假、有和无,已经不重要了。

这是口传,白纸黑字又如何?曾看过一些前辈古琴家们在“整风”期间的会议记录,坦白交心、责难应辩,都煞有介事。在当时的背景下,前辈们那么真诚地洗心革面,以期脱胎换骨,可不理顺每一句话背后的脉络,哪里能设身处地地与前辈们同情同感?千篇一律的腔调里,违心的真心的,避重就轻的避轻就重的,曲意回护的勇于承担的……交织出深广纷繁的内涵;然而,只要换一个时间、空间去审视,是非、真假又完全呈现出别样面貌来,令人欲说还休,岂止是纸上的风云而已!“文章信口雌黄易,思想交心坦白难”,风骨凛然的作家聂绀弩先生晚年曾这样沉痛地写道。

当繁华瞬息幻灭如烟云,一切都化作秋月春风里的数声问答,琴弦书卷间的一场笑谈,最吸引人目光的,永远是那些别致的、光辉的、温暖的、明朗的、勇敢的、从容的、开阔的、优雅的人与事,其他只是陪衬,甚至反衬。正如这本小书,反映的不是全面的近现代琴史,毋庸承担面面俱到的责任,但我不否认题材的选择里有自己的感情与思考。从《碣石调·幽兰》回归中土之后的两个甲子之间,不仅是古琴历史发展的千古未有之大变局,也是最能让我们感受历史温度、与我们血脉相连的阶段。在写《“孤岛”弦歌〈满江红〉》时,我心里浮现的是一位可敬的琴人,他从不为一己私利患得患失,却曾在风雨苍黄之际为公义挺身而出,奔走街头。在写《詹澂秋反对白话文》时,我想到的是五四时期那些批判传统最激烈的学者们,他们整理传统的实绩却不下于捍卫传统的学者。在写《溥雪斋是画中人》时,我又提醒自己,对美好与善良的维护和珍惜没有过时的一天……

书末附有采摭文献目录,也是出于求真的目的。同时还采访了一些历史见证者与知情人,使用了一些未曾披露的前辈手稿,并极其谨慎地参考了一些可靠的网络资料。我还想把不便随文说明的两处推测写在这里:一处是《史量才爱妻及琴》里,提到九岁的史勇根在晨风庐琴会上演奏了《文王操》——这里的《文王操》也许并不是现在大家常弹的那首大曲,而是明代琴谱中那种短小琴歌的版本,否则很难想象九岁的孩子已经有了这样高的演奏能力。另一处是《“案若有知,亦当有奇遇之感”》里,王世襄先生的原文有“历下詹式”四字,渺不可解。一直也没敢就此小事去打扰王先生,此番因为要出书,不得已辗转去问,王先生已经病卧在床难以作答了。本书中,我是将“历下詹式”作为“历下詹氏”的手民之误来理解的,詹氏者,詹澂秋先生也,是否正为王先生的本意,也不敢确定。

本书近半的内容写成于苏州城隅居。前辈们的山河岁月在键盘上跌宕,让我一时忘记了窗外冬日的雨雪风霜。如果每次的搜集与撰写,都像这样是高贵与快乐的洗礼,那我还想在未来的日子里将这个题目继续下去。成公亮先生对这本小书细致入微的关注,对我研究古琴恒久坚定的帮助,更让我重温了凝结于故纸、失落于现世的山高水长。感谢他以及一切关心我的师友们。

严晓星

二〇〇八年十一月五日初稿,

二〇〇九年十二月改定

增订版跋

本书中《“猿啸青萝”授受记》一篇,写到夏溥斋赠琴之后曾向管平湖索款,前些时有人撰文,历数夏、管交谊深厚之迹,力证绝无此事。然而“理有固然,势无必至”,“言有易,言无难”。其实拙著这么写,消息便出自作者引为依据的一位长者,且已经过不同渠道的核实。人情世故,圣人难免。同样一件事,在不同的情境之中会有不同侧重甚至参差的表达,如何解读至关重要,也足见治史者的水平。或许比小朋友脱口道出皇帝新衣真相更难的,是匍匐在皇帝脚下的臣民如何面对真相。这就不是一本小书所能承担的了。

本书最初在期刊上连续发表时,题目叫《琴边拊掌录》。大抵可敬可佩、可喜可贺、可笑可叹、可惊可悲之事,皆可付之一拊。或许是因为信息密集,情绪纷纭,面世十多年来,读者颇不限于琴苑之内,也曾以几种形态印刷多次。过去几个版本虽然封面设计与材质有异,内文却基本一致,此次则在原有基础上全面更新,是为增订本。

增订本之新,可从以下三个方面来体现:

第一,根据新近发现的史料与学术研究成果,增补七篇文字,得百篇之数;同时改写、扩写多处,修订错误三十多处。整体约增加四分之一的篇幅,近三万字,内容更为充实、准确。

第二,图片较之初版,替换不够清晰者,增加近年所积累,数量上是原先的三倍多,近三百张,其中不乏首次面世或较为罕见的珍秘图片。全彩印刷,尽量充分还原图片信息。

第三,在原有的人名索引之上,增加古琴、琴曲索引,并单列图片目录,为快速翻检提供便利。

本书以这样一个丰富而精美的新面貌呈现出来,当然要感谢许许多多予以帮助与指点的师友。这些师友,绝大部分都在提供图片的名单之中,就不再重复致谢。此外还有许礼平、赵国忠、沈胜衣、张文庆、李恨冰、林晨、汪亓、梁基永、柳向春、薛华娟、何文斌诸位,虽然大多时隔已久,但他们的具体支持仍然历历在目。还有三位特殊的友人:其一是初版的中华书局编辑李世文,我们正是从这本书开始长期合作,至今已经出版了十四本书(含八集《掌故》),而且仍将合作下去;此外就是本书的两位编辑肖桓与宋希於,我们的交往均已超过十年,合作出书却是初次。我很感谢他们为之付出的辛劳,也很珍惜这样的缘分。

最后想说,这虽然是一本通俗小册子,但还是有学术观念与历史寄托在。学术观念,可举以《碣石调·幽兰》为全书开端之例,体现了我对近代古琴史分期的一点思考,初步阐发可见于拙编《上海图书馆藏古琴文献珍萃·稿钞校本》的自序。历史寄托,在读到孔尚任《白云庵访张瑶星道士》一诗时获得了强烈的共鸣:“著书充屋梁,欲读从何展。数语发精微,所得已不浅。先生忧世肠,意不在经典。埋名深山巅,穷饿极淹蹇。每夜哭风雷,鬼出神为显。说向有心人,涕泪胡能免。”“数语发精微”,我所不能,惟所思所感,又岂限于零缣断楮之间呢。期待有心的读者。

严晓星

二〇二一年十一月十六日

关于我们

颐和琴社是北京太古颐和文化发展有限公司旗下,由邸聆桐先生发起的专业古琴传习社,旨在传承中国传统的古琴文化。琴社名字中的“和”字正是徐上瀛《溪山琴况》中的第一况,“颐和”就是用七弦清音来颐心养和。

琴社专业从事古琴文化传播、古琴传习教学、琴学理论研究、斫琴工艺研究。欢迎琴友们光临琴社,进行琴学交流、组织雅集活动。琴社将努力成为喜爱传统古琴的琴人交流平台,我们竭诚为各位琴友服务。

五道口分社地处北京市学院路五道口,毗邻清华、北大、语言大学、地质大学、清华科技园、同方科技园、搜狐媒体大厦等高校和园区,交通便利(近地铁13号线五道口站)。

朝阳门分社位于二环内地铁二号线朝阳门站旁,闹中取静,常设名家古琴展览,体验。

联系方式

五道口华清分社

电话:13260331817

客服微信号:yiheqinshe

微信公众号:颐和琴社

地址:北京市海淀区五道口华清嘉园内

营业时间:周三~周日 10:00~20:00

东城区朝阳门分社

电话:18501337959

客服微信号:yiheguqin

微信公众号:颐和琴社

地址:北京市东城区朝阳门南竹杆胡同2号 北京INN3号楼三层

营业时间:周一~周日 10:00~20:00

最新文章

古琴各部分的主要名称为何都与龙、凤有关?2023年10月17日 - 上午2:47

古琴各部分的主要名称为何都与龙、凤有关?2023年10月17日 - 上午2:47 梅曰强:吟猱绰注,既是基本功,更是一种修养2023年10月14日 - 下午5:51

梅曰强:吟猱绰注,既是基本功,更是一种修养2023年10月14日 - 下午5:51 《碣石調幽蘭》文字譜全文2023年10月14日 - 下午5:37

《碣石調幽蘭》文字譜全文2023年10月14日 - 下午5:37 你所知道的“欸乃”到底何意?2023年10月7日 - 上午10:34

你所知道的“欸乃”到底何意?2023年10月7日 - 上午10:34- 邸聆桐亲授零基础古琴筑基课程2022年6月14日 - 下午3:59

- 颐和云课堂 | 如何掌握琴曲的节奏?是否需要把谱子背下来?2022年6月14日 - 下午2:50

徐 樑:“琴”在先秦两汉之文化地位新考2022年5月12日 - 上午9:43

徐 樑:“琴”在先秦两汉之文化地位新考2022年5月12日 - 上午9:43 宋万鸣、梅强|琴曲《捣衣》作者潘庭坚再考2022年4月12日 - 上午10:08

宋万鸣、梅强|琴曲《捣衣》作者潘庭坚再考2022年4月12日 - 上午10:08 他42岁才开始学琴,桃李满园,您认为多大年龄学琴晚?2022年4月3日 - 上午11:01

他42岁才开始学琴,桃李满园,您认为多大年龄学琴晚?2022年4月3日 - 上午11:01 《近世古琴逸话》增订本出版(附新、旧两版序跋)2022年3月21日 - 上午3:29

《近世古琴逸话》增订本出版(附新、旧两版序跋)2022年3月21日 - 上午3:29